フレイル予防に役立つ体操7選|デイサービスで楽しく取り組める運動を紹介

機能訓練

2025/05/26

機能訓練

下肢

更新日:2025/04/09

高齢者の便秘や尿もれという排泄トラブルを予防する方法に、骨盤底筋を鍛える「排便体操」と「尿もれ体操」があります。高齢者施設で働くスタッフの方や機能訓練指導員の方などが取り入れやすい寝たまま臥位で行う排便体操や、椅子に座ってできる座位でできる尿もれ体操など、そんな高齢者のデリケートな排泄の悩みを対策するための2つの体操を厳選して11種類のトレーニング方法をイラスト付きでまとめてご紹介します。

この記事の目次

⇒「機能訓練業務が楽になる!システム導入の3つの理由」資料のダウンロードはこちらから

加齢にともない、便秘や尿もれに悩む高齢者は多く、便秘や尿漏れの予防に効果的な「排便体操」や「尿漏れ体操」が注目されています。これらの体操は、骨盤底筋を鍛えることでも知られており、排泄機能の改善に役立ちます。

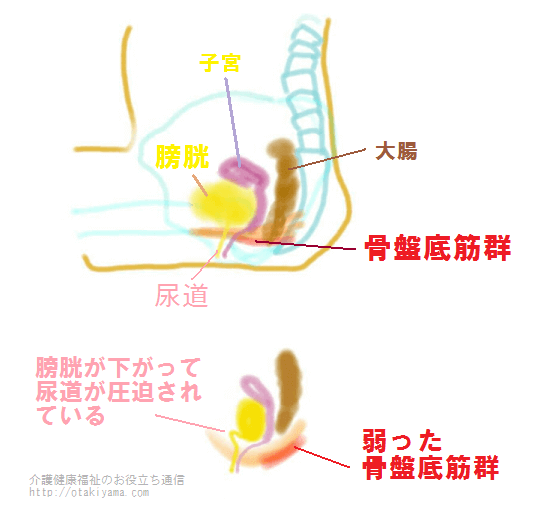

便秘や尿もれなどの排泄トラブルの原因は、消化器系などの病気によることもありますが、食生活や内服薬の副作用、運動不足、筋力低下、姿勢の乱れなど予防や改善ができるものも多くあります。中でも、骨盤の底にあり排尿や排便を支える「骨盤底筋」の筋力低下は、排泄トラブルの大きな要因とされています。

この記事では、「排便体操」と「尿もれ体操」は実際に介護施設や自宅での自主トレーニングとしても取り組みやすいように、ベッドで臥位の状態で行えたり、椅子に座って座位で行えるものなどを11種類厳選しました。これらの体操を通じて骨盤底筋を意識的に鍛えることで、排泄のコントロール機能の維持・向上が期待できるでしょう。

ご高齢者の便秘を解消するための方法に「排便体操」があります。

もちろん、排便障害の場合は、医師による原因の追究などが必要な場合もありますが、便の排出障害の原因の1つに、腹筋や骨盤底筋の筋力低下があります。腹筋が弱いと腹圧がかからず、大腸への刺激が乏しくなります。

また、運動不足が続くと循環動態が悪くなり、筋肉が不活性化を起こすため、内臓温度も低くなると言われています。排便体操に取り組んで腸の蠕動運動を刺激し、お腹スッキリを目指していきましょう。

尿もれ体操とは、尿漏れを解消するために効果的な体操の方法の総称です。

尿もれや尿失禁の原因の1つに骨盤底筋の筋力低下があります。特に骨盤底筋の運動は、即効性がある訳ではありませんが、2〜3ヶ月間継続的に取り組むことで尿もれの予防に一定の効果が期待でき、尿漏れ体操でも基本とされています。

排便や尿もれ予防には、散歩や全身運動などがありますが、高齢者施設やデイサービスなどに通われるご高齢者を対象とした場合、ベッドや椅子での生活がほとんどです。

このようなご高齢者のために「ベッドに寝てできる体操」と「椅子に座ってできる体操」を中心に排便体操と尿もれ体操をご準備しました。

ご高齢者の悩みを解消できる体操のスペシャリストを目指して行きましょう!

ご高齢者が安全に取り組める体操はこちらの記事でもご紹介しています。興味がある方はこちらをご覧ください。

▶︎高齢者向けリハビリ体操 全22種|高齢者に最適な座ってできる運動方法とは

▶︎ご高齢者向けに「座ってできる体操」を5つの姿勢に分けてご紹介します♬

⇒「機能訓練業務が楽になる!システム導入の3つの理由」資料のダウンロードはこちらから

ご高齢者の便秘の原因には「排便回数減少型」と「排便困難型」の2つに大きく分かれます。

排便回数減少型の場合は、排泄物が体内に停滞し、十二指腸や大腸で水分が取られていきくため便が硬くなってしまい排泄しにくくなっています。また、腸の大蠕動の回数が少なかったり蠕動運動が弱いために便が溜まっていくことがあります。

排便困難型は、腸の運動があり直腸までは便が運ばれているものの、その便がうまく排出できないというものです。その原因には、直腸や肛門の機能に問題がある場合と便自体に問題がある場合があります。

便秘の原因にはさまざまありますが、その中の一部をご紹介します。

【大腸通過遅延の原因】

【便の排出障害の原因】

その中でも今回は、腸の蠕動運動を刺激する腹筋・骨盤底筋群をポイントとして排便体操をご紹介して行きます。

それでは、高齢者がベッドに寝たままできる排便体操をご紹介して行きます。

こちらの体操は、膝を抱える運動を行うことで下腹の腹筋を鍛えて行きます。腹筋は便を出すときに踏ん張ったり、力んだりする力として重要です。また、腸内環境を整え、腸内温度を上げる役割もあります。こちらの排便体操で足が上がりにくいご高齢者の場合は、腕で膝を抱えるだけでも構いません。

【高齢者体操のポイント】

こちらの体操は、ベッドに寝たままで足踏み運動を行う排便体操です。足踏み運動は、主に腸腰筋や腹直筋と呼ばれる下腹部を鍛えることができます。さらに、足を大きく動かすことで腹圧がかかり大腸への刺激を与えることができます。ご高齢者の方で散歩などの有酸素運動が難しい方は、こちらの体操をお勧めします。

【高齢者体操のポイント】

こちらの排便体操は、お尻や腰のひねり運動です。体をひねることは、腸を刺激する上でも重要なポイントとなります。腰に痛みが出ない範囲でしっかりとひねりを加えて行きましょう。

【高齢者体操のポイント】

続いて、椅子に座ることができるご高齢者の場合の排便体操についてご紹介します。

こちらの運動は、ドローインと呼ばれるお腹の深層部の筋肉をトレーニングすることができます。内臓に近い筋肉を活動化させることで、腸の蠕動運動を刺激します。

【高齢者体操のポイント】

こちらの体操は、椅子に座ってできる足踏み運動です。できる限り両手の腕振りも合わせて動かすことで下腹部だけでなく、お腹をひねることができるので腹圧がかかり大腸への刺激を与えることができます。姿勢が前かがみになると腹筋があまり働かないので注意しましょう。

【高齢者体操のポイント】

こちらの体操は、椅子に座ってお腹をひねる体操です。下腹部をひねる動きは腹斜筋などのお腹に斜め付着する筋肉を刺激することができます。ご高齢者にこちらの体操を行う場合は、脊椎疾患や腰痛の増悪がないか確認した上で取り組みましょう。

【高齢者体操のポイント】

高齢者の中でも特に女性の悩みとしてお声を聞くのが尿もれや尿失禁です。

尿もれや尿失禁を予防する方法に骨盤底筋を鍛える体操があります。

この体操は「ケーゲル体操」とも呼ばれ、股間部と骨盤の中にある骨盤底筋を鍛えることで尿もれを予防することができます。

尿もれ体操は、即効性がある訳ではありませんが、2〜3ヶ月間継続的に取り組むことで尿もれの予防に一定の効果が期待できます。

高齢者にとってトイレが近いことや尿もれは誰にも相談できず、外出が億劫になってしまったりと活動にマイナスな影響を及ぼすことも多いため、私たちスタッフの方から積極的に取り組んで行きましょう!

▼骨盤底筋について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。

ここからは高齢者がベッドに寝たままできる尿もれ体操をご紹介して行きます。

こちらの体操は、ドローインと呼ばれる体幹の深層部筋(骨盤底筋群)のトレーニングとして有効です。深層部筋は骨盤底筋群だけでなく、腹横筋や多裂筋も鍛えることができます。ドローインでは、息を大きく吐きながらお腹でタオルを押し込むことで骨盤底筋群をより意識して鍛えることができます。

【高齢者体操のポイント】

多裂筋の姿勢別のトレーニングとストレッチについて知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください 。

▶︎多裂筋とは|腰痛に効果的なトレーニングとストレッチ【全12種】

こちらの尿もれ予防体操は、一般的な腹筋のトレーニングです。腹筋運動では、息を大きく吐きながら両手が膝頭に届くように上体を起こしていくことで骨盤底筋群や腹筋を鍛えることができます。太ももを沿わすように上体を起こしていきましょう。

【高齢者体操のポイント】

膀胱が満杯になりおしっこが出そうになると運動神経を介して「外尿道筋(横紋筋)」が尿道をきつく締めつけ、尿がもれないように我慢をします。高齢者になるとこの括約筋の働きが衰えるため、特に高齢者女性の場合は咳やくしゃみだけでも尿もれを起こす場合があります。

この尿もれを予防する体操にボール挟み運動があります。ボールを太ももで挟むことで内ももに付着する「内転筋」や「恥骨筋」と膀胱を締める「括約筋」を鍛えることができるため尿もれに効果が期待できます。ボールがない方はタオルを丸めて挟むのも良いでしょう。

【高齢者体操のポイント】

尿もれを予防する体操にヒップアップがあります。通常のお尻上げにボールを活用することで骨盤底筋群を意識した運動をすることができます。こちらもボールがない場合は、タオルを丸めて挟むでも構いません。

【高齢者体操のポイント】

尿もれ体操の中でも床に座って行うお尻歩きの運動です。お尻歩きは、骨盤周りに付着する「腰方形筋」を鍛えるだけでなく、腹筋群も鍛えることができるので「骨盤底筋群」のエクササイズとしても効果が期待できます。大きくゆっくりと前進するように意識して取り組んでください。

腰方形筋は、60代から退縮するといわれており、性差も大きい筋の一つです。足を伸ばして座ることができる方はこちらの尿もれ体操にも取り組んでいきましょう!

【高齢者体操のポイント】

骨盤底筋トレーニングは、尿もれや便秘など排泄トラブルの予防・改善に効果的です。しかし、具体的に「どのくらいやればいいの?」「やり方に注意点はある?」など、始める前に知っておきたい疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、よくある質問に対してわかりやすく解説します。

骨盤底筋トレーニングは、1日2〜3回、1回につき5〜10回程度を目安に行うのが理想的です。無理のない範囲で毎日継続することが大切です。初めての方は1日1回から始め、体の調子や疲労度を見ながら回数を増やしていきましょう。

トレーニング中はお腹やお尻、太ももなどに力を入れすぎないように注意しましょう。意識すべきは「肛門や尿道を内側に引き上げる」感覚です。また、息を止めずに自然な呼吸を保つことも重要です。力みすぎたり、痛みを感じる場合は中止し、専門職に相談してください。

個人差はありますが、継続して行うことで、2〜3ヶ月後には尿もれの頻度が減ったり、排便がスムーズになるなどの変化を感じる方が多いです。筋トレと同様に、すぐに効果が出るわけではありませんが、毎日の積み重ねが将来の安心につながります。

骨盤底筋トレーニングは、毎日コツコツと続けることで排泄トラブルの予防・改善に効果があります。ポイントは「無理せず、正しく、継続すること」。まずは1日1回から始めて、自分のペースで習慣化していきましょう。気になる症状が続く場合は、理学療法士や医師などの専門家に相談することもおすすめです。

姿勢別でできる腰方形筋のトレーニングについて知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。 ▶︎腰方形筋トレーニング 全8種|姿勢別でできる運動方法とは

デイサービス・機能訓練指導員が活用できる「リハビリ体操・運動」関連の記事を一挙にまとめました。状況に合わせてうまく活用していただけたら嬉しく思います。記事が増えていけば随時更新していきます。

▶︎【完全保存版】デイサービス・機能訓練指導員が活用できる高齢者のためのリハビリ体操・運動まとめ|随時更新

日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。

例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。

記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。